Premier jour

Dire que je suis dépité serait bien en dessous de la réalité.

J’ai réussi à stabiliser le chiot : retrouvé dans un fossé par sa maîtresse, il est arrivée ici choqué, en détresse respiratoire, mais encore assez conscient pour hurler si on lui touchait le coude. Il a des plaies un peu partout, plus impressionnantes que dangereuses, un genou gonflé, et puis, et puis ?

J’ai posé ma voie veineuse, envoyé les analgésiques, dégainé ma sonde échographique, cherché l’hémorragie abdominale, l’hémorragique thoracique, vite, vite. Pas d’épanchement. Alors je l’ai couché sur la table, et radiographié : des hémorragies diffuses un peu partout dans les poumons. Je décide qu’il n’en mourra pas. J’avais placé son coude pour pouvoir jeter un œil dessus. C’est certainement cassé, mais la radio n’est pas adéquate pour juger de la gravité de la lésion. Ce n’est pas urgent. On ne meurt pas d’un coude cassé.

La dame pleure.

Elle est agenouillée devant la table de radio, dont je n’ai pas encore bougé le petit berger allemand. Le chiot est couché sur son côté droit, son coude gauche fait un angle gênant, et en le regardant, je vois ce chat euthanasié deux heures plus tôt dans des circonstances trop similaires. Après avoir radiographié, exploré et examiné dix fois son atroce blessure à la colonne et au bassin, en avoir parlé avec deux consœurs pour m’entendre dire ce que je savais déjà, c’est à dire que même un miracle ne suffirait pas, je m’étais résolu à l’euthanasier. Je ne veux pas recommencer. Je ne peux plus. C’est forcément moins grave. Il n’y a a priori pas de lésion vertébrale, tous les membres bougent, la sensibilité est présente, et même si je n’en sais pas encore assez, il vivra.

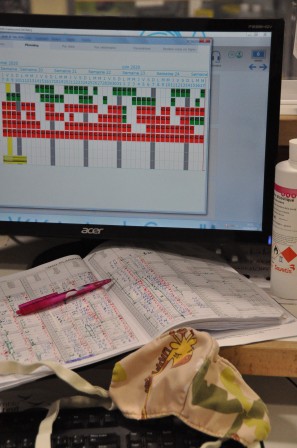

Je dois expliquer la démarche à Mme Tolzac. Dans cette minuscule salle d’imagerie, je ne peux m’empêcher de regarder ses yeux aussi trempés de larmes que son masque de tissu distendu. Je me concentre sur les mouchoirs qu’elle tient à la main, sur ses reniflements et sur les virus pandémiques, sur n'importe quel détail, pour ne pas me prendre sa peine de plein fouet. Ce chiot a quatre mois à peine, et il a suffi d’un instant pour que la boule de poils joueuse et indisciplinée finisse dans un fossé, avec du sang plein la gueule et un avenir rempli d’incertitude. Je regarde cette dame de cinquante ans, qui est venue seule, désemparée, qui ne nous connaît pas, et à qui je ne peux même pas sourire vraiment, caché derrière mon masque. Elle n’a téléphoné à personne quand je lui ai donné les premiers éléments, n’a envoyé aucun sms, aucun message sur les réseaux. Est-elle aussi seule que je l’imagine, dans cette épreuve ?

Je ne peux pas lui sourire vraiment, et pourtant c’est bien un sourire triste qui étire mes lèvres tandis que ma main se perd dans les longs poils noirs de Rascal. Machinalement, je les écarte de la large plaie cutanée qui ouvre une faille rosée dans son pelage sombre. Je pose quelques compresses imbibées de désinfectant, un cache-misère, mais je crois que le geste est important.

Je prends la parole, doucement, j’utilise des mots simple, des phrases sans nuances. Le coude est cassé, oui. Et c’est une fracture grave, forcément difficile à réparer. Mais ce n’est pas l’important, pour le moment. Rascal a de multiples hémorragies pulmonaires, il est en état de choc, et c’est cela qui doit nous préoccuper, c’est le boulot de ma perfusion, de mes analgésiques. Nous allons suturer cette grande plaie, mais elle est sans importance. Je ne peux pas encore faire un vrai bilan neurologique, me prononcer sur un pronostic définitif. Il faudra attendre demain au moins. Je ne peux pas immobiliser la fracture, pas à cet endroit.

Elle hoche la tête, essuie ses larmes.

Tandis que je file gérer une autre urgence (nettement plus relative), je demande à ma consœur si elle pourrait suturer la plaie à la fin de sa consultation.

Une bonne demi-heure plus tard, je dicte à Elodie, une de nos assistantes, les proportions d’une perfusion MLK, morphine-lidocaïne-kétamine, le bonheur de l’analgésie en goutte à goutte. Nous branchons la pompe à perfusion, et dans le calme du chenil, j’essaie de ne plus penser à tout ce que je dois gérer avant la fin de cette journée, et je reprends les faits. Le chiot est stabilisé. Il n’y a presque aucun risque qu’il décède des suites directes de cet accident. Il n’a plus mal. Il dormira ici, cette nuit. Demain, s’il est vraiment stabilisé, il faudra l’amener à des confrères capables de l’opérer. Je n’ai pas de bonne image du coude, mais autant les laisser s’en occuper. Je sais déjà qu’il est cassé, et personne d’autre qu’un vrai orthopédiste ne pourra le réparer. Demain matin, je referai un examen complet, j’essaierai d’évaluer les points cruciaux qui manquent encore : est-ce qu’il y a d’autres fractures ? Est-ce qu’au niveau neurologique, tout est parfait ?

Et puis, parce qu’il va bien falloir y penser : combien tout cela va-t-il coûter ? Ma prise en charge, ici, entre réanimation, écho et radios, analgésie et petite suture, à la louche, j’annonce deux cents, trois cents euros. Mme Tolzac hoche la tête.

La fracture du coude ? 1200 à 1500€ chez mes confrères.

Alors Mme Tolzac s’effondre, retient à grand peine un sanglot. Je ne la laisse pas parler. Pas encore. Je ferai confirmer le devis, mais ce sera dans cette échelle de prix. Il n’y aura personne capable de bien opérer ça pour moins cher. Il n’y aura pas moyen de bricoler, de trouver une solution moins bien, mais moins onéreuse. Pas d’attelle, de plâtre ou de résine. Pas pour une articulation. Il sera forcément possible d’étaler le paiement, ils ne feront pas de difficulté, ils ont l’habitude.

Mme Tolzac ne proteste pas.

Quelques heures plus tard, alors que la clinique est fermée, je l’appelle. J’ai eu Vincent, un jeune chirurgien, au téléphone, je lui ai envoyé ma mauvaise radio, mon compte-rendu, il a confirmé mon impression et mon estimation de prix. Ils finiront le bilan radiologique et clinique. Elle pourra l’amener demain, ils devraient pouvoir l’opérer après-demain. Le timing est parfait. Je la rassure, Rascal est très calme dans sa cage, il savoure son MLK et attend tranquillement. Il respire déjà normalement, ses muqueuses sont rosées, je ne suis vraiment plus inquiet. Du boulot bien fait.

Deuxième jour

Il est à peine 9h quand elle arrive. Je ne l’attendais pas si tôt. Je suis dehors avec Rascal, en train d’essayer de le promener. Il ne tient pas vraiment debout, mais le contrôle nerveux est excellent, il chaloupe, je crains que le bassin soit cassé. Je la laisse avec lui, vautré dans le jardin de la clinique, je dois filer, je laisse les ASV gérer son transfert chez les spécialistes.

Quelques minutes plus tard, l’une d’elle m’interpelle entre la salle de consultation et la pharmacie : elle m’annonce qu’elle ne l’amènera pas là-bas. Elle n’en pas les moyens.

Au temps pour le timing parfait. Cette journée n’a pas fini de se compliquer, nous sommes déjà débordés. Je dois partir vacciner des veaux, il manque un véto, il y a quatre animaux hospitalisés, Amande revient car elle ne va pas mieux, Doudou n’a toujours pas mangé, et j’ai beaucoup de trucs administratifs dont je dois vraiment m’occuper.

Il est onze heures lorsque j’arrive à la rappeler, mes ASV ont réussi à me libérer. Gestion de planning aux forceps. Elle pleure, elle n’a pas l’argent, elle n’aura pas l’argent, elle parle de l’euthanasier. Mais…

Mais je ne veux pas. Je ne veux pas l’euthanasier. Il n’a plus mal. C’est juste un coude cassé, et peut-être, peut-être aussi le bassin, ok, sans doute aussi le bassin, mais le reste fonctionne, c’est un chiot. C’est un chiot ! Je ne veux pas le tuer, pas parce qu’elle n’a pas les moyens de l’opérer. Je lui parle des cagnottes sur internet, des caisses de solidarité, je lui dis qu’au pire, nous pouvons amputer, que ça coûterait beaucoup moins cher. Qu’un chien ou un chat vit très bien sur trois pattes, même si avec le bassin, au début, ce sera un peu compliqué. Mais ce bassin, il va se ressouder, c’est une question de semaines, on peut se débrouiller. Et puis, ça reste à confirmer.

Elle hoche la tête, mais je l’ai sentie blêmir à l’idée d’amputer. Je m’échappe, on m’attend, on garde Rascal, on va faire les radios, on va s’en occuper.

Une heure plus tard, je m’effondre devant mon écran. Vautré sur son siège éventré, j’ai juste envie de hurler, je suis épuisé, je ne veux plus courir, je veux juste me poser. Il y a ces jours-ci une tension permanente, à laquelle Rascal et sa maîtresse contribuent grandement. Je retourne au chenil, je prends le berger dans mes bras, je vois qu’il a uriné : sur ce point au moins, je suis rassuré. Je l'emmène jusqu'à la salle de préparation, et grâce à sa perfusion, il ne nous faut que quelques injections pour l'anesthésier. Rascal s’endort, et nous pouvons enfin tout radiographier. Le coude : fracassé. L’autre coude : intact. Le bassin : disjonction sacro-iliaque, plus deux fissures, non déplacées. Le gros genou gonflé : rien à signaler. La colonne : impeccable.

On va forcément réussir à le sauver. Bien sûr, ça va être compliqué : avec une patte au moins et un bassin disjoint, il va falloir beaucoup, beaucoup de soins.

C’est en toute fin de matinée qu’elle me rappelle. Je n’ai pas vraiment envie de l’écouter, je suis accaparé par l’hésitation, l’idée de l’amputation, l’envie de réparation. Je l’entends sangloter au téléphone, me dire qu’elle a consulté sa famille, qu’il faut l’euthanasier, qu’elle veut l’euthanasier. Ses mots titubent et s’emmêlent, sa voix se brise, je ne comprends pas tout. J’entends surtout ses larmes. Je ferme les portes, de la salle de consultation où je me suis réfugié. J'ai besoin de m’isoler de la clinique, il me faut une bulle pour lui parler. Pour la convaincre.

Non : il ne faut pas l’euthanasier. Il n’a plus mal. Aucune décision urgente n’est nécessaire. Est-ce que c’est un problème d’argent ? Pas de problème, je bloque la facturation à cet instant. Je ne la laisse pas vraiment parler, j'anticipe les obstacles habituels, je devine qu’elle ne peut se permettre le spécialiste, mais nous pouvons amputer, pour un tiers de la somme demandée, ou moins. Je lui explique les chiens qui continuent à jouer, et même ceux qui chassent toujours le sanglier, les chats qui grimpent aux arbres, la vie qui continue, sans douleur, sans même la notion de handicap, je pressens le regard qu’elle porte sur la vie d’amputé, je ne dois pas la culpabiliser, je lui répète que je ne peux rien lui reprocher. Je comprends la violence de cette vie qui a basculé, le choc, les décisions à prendre, la peur de la souffrance, les problèmes d’argent.

Je lui explique que je ne veux pas l’euthanasier. Que je ne peux l’empêcher de me le retirer, de trouver ailleurs un vétérinaire qui acceptera peut-être de le tuer. J’ai les larmes qui me montent aux yeux, lorsqu’elle me dit qu’elle ne peut pas assumer. Je devine les mots égoïste et « raisonnables » de sa famille, de ces enfants bien loin de maman, qui n’ont jamais vu ce chiot, pour qui il n’est qu’une information, un problème, « bien du souci ». Je les ai si souvent subis, les conseils de ceux qui ne sont pas impliqués.

Je répète que je ne suis pas devenu vétérinaire pour tuer. J’explique que si j’étais certain qu’il ne pourrait récupérer, si sa moelle était endommagée, j’accepterais, triste mais résigné. Mais là, là ? Nous avons de grandes chances de le sauver !

Alors elle me dit qu’elle ne peut pas, qu’elle ne pourra pas y arriver. Cela, je peux l’accepter. Je ne sais rien de sa vie, des épreuves qu’elle a traversées, de son passé.

Je réfléchis, vite, très vite, je trie les possibilités, les arguments, je déploie dans ma tête mon catalogue de solutions. Je ne pense pas au pire, je refuse le pire, le pire ne m’intéresse pas, j’ai besoin d’une solution pour Rascal et pour elle.

Je sais ce que je vais lui demander.

Accepterait-elle de l’abandonner ?

Je choisis mes mots. Je suis prêt à l’adopter. Pas moi, mais la clinique. A le soigner, à nos frais, à le gérer, à l’accompagner, à le porter. Puis à le faire adopter. Nous avons des réseaux, des contacts, des gens de bonne volonté, comme ces retraités qui cherchent parfois de vieux chiens brisés à cocooner, ou, pour les portées de chatons, cette mère de famille toujours prête à biberonner.

Je ne veux pas le tuer.

Elle ne dit plus rien, j’écoute le silence du téléphone, puis, sa réponse : elle accepte. Sa voix s’est raffermie, un peu. Ses larmes ont séché. Elle accepte, et quand je lui explique comment, concrètement, la suite va se passer, elle me répond qu’elle nous apportera les documents pour le transfert de propriété. Lorsque je sors de la salle de consultation, je suis à moitié sonné. J’ai encore les larmes aux yeux, et je m’approche des assistantes. « Il va nous falloir un feuilleton de Noël, là. Elle va nous l’abandonner, on va s’en occuper. Ce chiot va vivre ici, avec nous, avec vous, jusqu’à ce qu’on puisse le faire adopter. »

Je n’ai pas besoin de leur demander si elles sont d’accord, ou motivées. Je les connais.

J’ai filé : une prophylaxie sur quelques vaches au milieu des prés, et puis des lots de broutards à vacciner, pour l’export, en Espagne ou en Italie. Je n’en peux plus de ces journées où nous sommes continuellement débordés. Passer du chien au chat puis au cheval ou au veau, du cas désespéré au vaccin, du diagnostic facile à celui qui maltraite les livres de médecine, de l’animal apaisé qui ronronne sur mes genoux à celui qui essaye (et parfois réussit) à me bouffer. L’horreur et la beauté de mon métier. J’ai filé et j’ai prélevé, j’ai piqué, j’ai repris ma voiture, téléphoné en roulant vers la visite suivante, pour donner des instructions sur des animaux hospitalisés. Il n’y a pas de temps mort. A l’entrée de la ferme suivante, mon téléphone a sonné. La clinique. Je frémis en craignant une urgence.

« Il faut que vous reveniez, c’est Mme Tolzac, elle est là, elle ne veut plus nous le donner, elle veut que vous l’euthanasiez, ou l’emporter.

- MAIS ELLE ME FAIT CHIER ! » ai-je crié en tapant sur mon volant !

Je fais demi-tour sur le chemin d’accès à la stabulation, je reprends la route, je souffle, je râle, je tempête, il faut que je sois en colère maintenant pour ne plus l’être quand il faudra lui parler. J’ôte mes bottes à l’entrée de derrière, je glisse dans les couloirs, directement vers le chenil, je suppose que c’est là que je vais la trouver. A ses pieds, il y a son grand sac à main. Elle me tourne le dos, elle caresse son chiot. Penchée dans la cage surélevée, elle pleure et cajole Rascal, je sais que je vais devoir peser mes mots. Je sais aussi que je dois d’abord me taire. Je dois l'écouter. Et je n’ai pas le droit d’être en colère, j’ai une vie à sauver.

« Il faut tout arrêter, il faut l’euthanasier… » Les sanglots mangent ses mots. Elle s’est tournée vers moi, Rascal lui lèche les doigts. Je suis appuyé contre le mur, les bras derrière mon dos, je suis en chaussettes, j’ai de la bouse sur mon pantalon, j’ai fermé la porte, je nous ai isolés.

Je prends la parole, de ma voix la plus apaisée, la plus grave aussi.

« J’ai besoin de comprendre. Je vous l’ai déjà dit, je n’ai rien à vous reprocher, je ne suis pas là pour vous critiquer, ou vous juger, je suis là pour le soigner. Je me suis échappé entre deux visites pour venir vous parler. J’ai besoin que vous m’expliquiez. J’ai besoin que vous me fassiez confiance, même si c’est difficile, même si vous ne me connaissez pas, même si je ne vous connais pas. Je veux le sauver, je n’ai pas d’argent à y gagner, au contraire, tout cela va nous prendre beaucoup de temps et d’énergie, tout cela nous en prend déjà. Je ne veux pas l’euthanasier alors qu’il n’a pas mal, qu’il peut vivre une vie sans souffrance, qu’il peut grandir et jouer et courir et être aimé. »

Je crois qu’elle ose à peine me regarder, je sens toute sa culpabilité, il ne faut surtout pas que j’appuie dessus. « J’ai besoin que vous m’expliquiez pourquoi vous me demandez de l’euthanasier alors que j’ai levé l’obstacle financier.

- Mais, comment il va vivre alors que je l’aurai abandonné ! Il sera traumatisé ! » Je réalise qu’elle ne porte pas son masque, de toute façon il ne servirait à rien, de toute façon il serait trempé. Je peux voir son visage, ses yeux et sa bouche décomposée, les larmes sur ses rides, ses cheveux défaits. Sa fragilité.

Je n'hésite pas un instant, mais je contrôle mon souffle, je contrôle ma voix. Pas de colère, pas d'excitation.

« Vous savez, cette histoire des chiens traumatisés parce qu’ils ont été abandonnés, je crois vraiment que c’est un mensonge que nous inventons pour nous rassurer. J’en connais plein, des chiens qui ont été abandonnés. Et adoptés. Ils vivent, ils sont heureux, ils sont aimés, nourris, caressés. Ils seraient peut-être ravis de revoir leur ancien maître, mais ils ne vivent pas dans le regret. Ils vivent dans l’instant, ils ne se construisent pas ces fiertés et ces raisonnements compliqués. Pardonnez-moi mes mots : Rascal n’a pas besoin de vous pour être heureux. Je suis désolé de vous dire ça…

- Mais vous me rassurez ! » Elle pleure encore, mais il y a un sourire sur son visage.

« Et puis, mieux vaut être abandonné que mort. Il n’a que quatre mois. Il a la vie devant lui. Il va grandir. C’est un bébé ! J’ai besoin que vous me fassiez confiance. Des chiens laids, vieux, abîmés, blessés, handicapés, agressifs, on a presque toujours réussi à les placer. Parfois, ça a été compliqué, certains ont passé des mois ici avant d’être adoptés. Ils ont dormi dans une cage la nuit, ils sont restés à l’accueil la journée. Nous en avons même un qui a vécu cinq ans avec nous, qui est devenue notre mascotte. Les clients passaient prendre de leur nouvelle, ou les caresser…

- J’ai parlé de vous à mes voisines, qui vous connaissent. Elles m’ont dit de vous écouter... »

Qu’elles soient bénies, ces voisines.

« S’il-vous-plaît : laissez-moi le sauver.

- Mais il va vivre dans cette cage ?

- Non, non, il ne va pas vivre dans cette cage, il va y rester le temps qu’il faudra, parce que là, il est tout cassé, il ne doit pas bouger, mais dès que nous le pourrons, il sera avec nous, à l’accueil, il ne sera pas seul au fond de la clinique. »

Je lui souris, voit-elle mes yeux se plisser ?

« Je comprends aussi, excusez-moi. Ce n’est pas très facile à dire.»

Ma voix s'est adoucie.

« Je comprends aussi la facilité qu’il y a à euthanasier. Au moins, tout serait terminé. Plus d’incertitude…

- Plus de souffrance, m’interrompt-elle.

- Mais il ne souffre pas, là. On n’est plus en 1980, on a plein de solutions à proposer. Je dois vous expliquer : nous sommes humains, nous sommes égoïstes, c’est pas joli, mais ça m’est arrivé d’être soulagé par la mort d’un animal que je ne parvenais pas à gérer. D’être soulagé pour moi, de ne plus avoir ce poids à porter. D’être soulagé pour ses maîtres, et pour lui, ou du moins, c’est ce que je me disais. Mais l’animal. Il ne se demande pas s’il veut vivre ou mourir. Il fait avec ce qu’on lui donne. Et l’euthanasie, ce n’est pas un reproche, ne le prenez pas comme ça : ça peut être une solution de facilité. Pour nous. Là tout ce que je vous propose, ce n’est pas facile. Ni pour vous, ni pour moi. »

Je reprends ma respiration. Elle est terriblement attentive à mes mots. Soulagée, parce que j’ai osé prononcer ce qu’elle n’osait pas penser ?

« Je m’engage à ce qu’il n’ait pas mal. Bien sûr, là, ce n’est pas idéal, il a cette fracture, il est tout mâché, mais vous avez vu, il remue la queue, il vous lèche les doigts, il peut être heureux. Je m’engage à chercher la meilleure solution pour son bien-être, à mettre en œuvre tout ce qui sera dans mes moyens pour qu’il ait une belle vie. Nous lui trouverons une famille, nous le laisserons pas dans un refuge, ou sur le bon coin. A tout ça, je peux m’engager. Nous pourrons vous donner des nouvelles, si vous le souhaitez, ou ne rien vous dire du tout, si vous préférez. Bien sûr, je ne serai pas dans sa future famille pour regarder ce qui va s’y passer, mais… »

Elle hoche la tête.

« Vous êtes d’accord pour nous le donner ? »

Elle me monte son carnet et ses papiers.

« Je vous laisserai voir avec les filles à l’accueil, je dois y aller, on m’attend. » Je la salue et je m’éloigne sur la pointe des pieds, je me glisse à l’accueil pour bien préciser aux ASV de faire le changement de propriété sur la clinique. Je leur explique le blocage sur la notion d’abandon. Et puis, je saute dans mes bottes et repars sur la route. Avec mon retard, ça n’a pas raté : l’éleveur a bien gueulé. Pas grave, ça au moins c’est simple.

A 19h30, je suis de retour à la clinique désertée. Le chiot est dans sa cage, je vérifie sa perfusion, les traitements qui ont été administrés. Je fais mes factures de la journée, je regarde le planning du lendemain, je ne vois pas trop quand nous pourrons l’amputer, mais on va bien y arriver. Je laisse un message au confrère orthopédiste qui devait l’opérer, pour des conseils sur la manière de gérer une patte en moins avec un bassin en vrac. J’envoie toutes les radios, et le dossier. Et puis je me remets sur mon ordinateur, je suis loin d’en avoir terminé avec les papiers…

Troisième jour

Comme d’habitude, je suis arrivé le premier à la clinique. Elle est encore déserte, silencieuse comme je l’aime. J’en profite pour faire le tour du chenil et démarrer les ordinateurs. Rascal me regarde et s’excite dans sa cage, en essayant de se redresser. On dirait un scarabée maladroit, renversé sur la terrasse. Je n’ai pas de brin d’herbe à lui tendre pour l’aider, mais je plonge distraitement les doigts dans cette boule de fourrure. J’ai mal dormi. Je sais que je fais bien, enfin je crois. J’ai menti quand je lui ai annoncé être presque certain que les nerfs n’étaient pas touchés. Je n’en savais rien. J’espérais. Finalement, j’avais raison, mais bon. Je ne voulais pas donner plus de prise à l’euthanasie. Je lui ai menti quand je lui ai dit être confiant sur ses capacités de cicatrisation. Qu’un chiot de quatre mois arriverait forcément à récupérer de sa fracture du bassin, trois pattes ou pas. Je n’étais pas confiant. J’ai forcé la main de Mme Tolzac. Je m’en veux. Un peu. Je n’arrive pas à lui en vouloir, à elle. Je n’aimerais pas être à sa place.

Je n’ai pas eu Vincent, le confrère orthopédiste, au téléphone. Pas encore. Je voudrais qu’il me rappelle. Il m’a laissé un court message, pour m’annoncer 1500€ pour le coude, 1000 pour le bassin. Mais faut-il absolument opérer ce fichu bassin ? Je prends le téléphone et je compose le numéro de sa clinique. Une de ses ASV m’explique qu’il sera là dans peu de temps. Elle peut prendre mon numéro pour qu’il me rappelle.

Il a déjà mon numéro. « Dites-lui que c’est urgent, s’il-vous-plaît, je sais qu’on vous a posé un lapin, je suis désolé, mais c’est au sujet du chiot qu’il devait opérer ce matin. La dame nous l’a abandonné, elle voulait l’euthanasier, je l’ai convaincue de nous le laisser. Nous l’avons adopté. »

J’entends le « ohlala » catastrophé de la jeune femme. « Il vous rappellera ! »

Est-ce que ce fichu bassin va bien se ressouder si il titube sur trois pattes, dont deux qui ne peuvent pas supporter son poids ?

Les assistantes sont arrivées, mon associé aussi. C’est sans doute lui qui va l’opérer, c’est lui, le chirurgien. Il n’a pas encore vu Rascal, il n’était pas là ces deux derniers jours. Nous bossons moins qu’avant. Fini, les 245 jours de boulot par an. Alors nous remplissons et rallongeons chaque journée. Tout se densifie. En 48h, j’ai vécu une semaine. Alors en quelques mots je lui explique, l’accident, les lésions, l’abandon, la situation. Après tout, c’est notre temps et notre argent que j’ai engagés.

« Mais. Tu es vraiment sûr qu’on ne peut pas éviter de l’amputer ? Ce serait mieux, quand même, remarque-t-il.

- Je ne demande que ça, de ne pas l’amputer. Mais il y en a pour 2500€. »

Il siffle doucement entre ses dents. Moi, je l’ai, cet argent. Je peux les lui consacrer. Mais je n’en veux pas, de ce chiot. En fait, je m’en veux : je m’en veux d’hésiter. Je veux parler à Vincent.

Lorsque je sors du bureau, Élodie me lance un regard hésitant, à moitié caché derrière ses lunettes. Ce n’est pas la plus bavarde de nos assistantes. Je sais déjà ce qu’elle va me demander.

« Et… déglutit-elle. Vous allez l’opérer ?

- Pas maintenant, nous n’avons pas le temps, et il n’y a pas d’urgence. Je veux parler au chirurgien, avant toute décision.

- Elle coûtera combien, l’opération ?

- Là-bas ? Pour les deux, 2500, au bas mot. »

Elle pique du nez sur son clavier tandis que je fuis vers les consultations.

Plus tard dans la matinée, avec sa collègue Francesca nous nous battons avec le bien nommé « Gros Matou » pour lui déboucher le nez à coup de seringues d’eau salée, elle me parle de Mme Tolzac, encore, alors qu’elle signait les papiers, hier. Je lui réexplique la peur du traumatisme et de l’abandon.

« Il y avait aussi l’amputation, me glisse-elle entre deux coups de griffes esquivés. J’ai vraiment cru qu’à la dernière minute, elle n’allait pas signer. Elle n’arrivait pas à imaginer un chien heureux sur trois pattes. Elle ne vous croyait pas, alors lui ai montré les vidéos de Gluon. »

Gluon... Gluon appartient à des amis de Francesca. Gluon est un énorme rottweiler. 50kg, et pas de gras. Âgé de trois ans, nous l’avons amputé d’un antérieur il y a à peine un mois : un ostéosarcome ou une autre saloperie du même genre attaquait son avant bras. Le genre de cancer qui ronge l’os jusqu’à le briser, et qui se permet souvent de métastaser. Agressif, douloureux, sans traitement décent. Son maître aussi avait beaucoup hésité, et pensé à l’euthanasier. C’est son amour pour son chien qui l’avait décidé. Laisser sa chance à la vie. Aujourd’hui Gluon court partout alors que son moignon est à peine cicatrisé. Il gueule sur les voitures, course les poules et ne laisse aucun répit aux chats qui le contemplent d’un air méprisant, depuis les branches du cerisier.

« Alors, c’est vrai ? » avait commenté Mme Tolzac, avant de signer.

Elle butait donc encore sur l’amputation, et pas seulement sur l’abandon. Je n’avais pas su lui laisser me le dire. Mais qu’est-ce que j’aime mes ASV !

Par contre si les propriétaires de chats pouvaient comprendre qu’il est facile d’éviter les lavages de nez de ces boules de griffes et de dents, matin, midi et soir voire plus encore. Le dernier est resté quinze jours ! Quinze jours à lui rincer les narines à l’eau salée, à aspirer au mouche-bébé des morves insensées, à le perfuser, à le stimuler pour manger. Un chat qui ne sent pas ne mange pas. Alors qu’il suffit de le vacciner !

« Mais il ne sort pas !

- Mais les virus entrent ! »

Quatrième jour

« Bon, pour le coude, tu as un salter sur l’interne, et une fracture de la branche montante externe. Des broches d’un côté, une plaque vissée de l’autre. Facile. Pour ta question sur le bassin, oui, il vaudrait mieux opérer. Franchement, ce que j’ai appris, c’est que si l’écart est de plus de 50 %, il faut opérer. Et là, sur ta radio, il y a 100 %. »

100 % de quoi ? Il est 9h et Julien m’appelle enfin. Il me parle du bassin et de la disjonction. Ça doit être l’écart entre le sacrum et l’ilium comparé à l’épaisseur de l’ilium. Je ne lui demande pas : dans le fond, je m’en fous, c’est son travail, pas le mien.

« Et puis, il y a une fracture de l’autre ilium, aussi, ça mérite deux vis, à condition qu’on soit loin de l’acétabulum. Sinon ce sera plus compliqué. »

Mais c’est loin de l’acétabulum, je l’ai vue cette fracture, j’ai décidé de la mépriser. Il faut que je cesse de m’occuper de ce chiot, je ne veux pas voir ce qui complique mon projet de le sauver.

« Je peux opérer le coude demain, c’est le plus urgent. Le bassin, lundi. On le garderait jusque mardi, ton chiot, » rigole-t-il à moitié.

Ce n’est pas mon chiot. Mais là, objectivement, j’ai sa vie et son destin entre les mains. Et un chaton à vacciner, j’ai déjà 20 minutes de retard, alors que la journée n’est pas vraiment commencée.

Une heure plus tard, c’est la patronne de Vincent qui m’appelle sur mon téléphone perso. Une des big boss de la grosse clinique. Je ne l’attendais pas, mais ça tombe bien, j’ai le temps de décrocher :

« Bonjour Sylvain, je sors de la réunion des associés, on a parlé de ton chiot.

- C’est pas vraiment mon chiot, tu sais, on va la faire adopter, bredouillé-je

- Ouais, peu importe, Julien te l’opèrera pour le prix du matériel et des consommables. Vise dans les 1000, 1200€, il te dira. Pour le coude et le bassin. »

Ce n’est pas souvent que je leur demande une faveur, à ces confrères et consœurs. Là, je n’en ai même pas eu le temps. En général, je leur demande de bien vouloir accepter un client en qui j’ai confiance, mais qui mettra forcément très longtemps à payer. Alors encore une fois dans cette histoire, j’ai les larmes qui montent aux yeux et la gorge nouée. Il va falloir très vite se décider. En plus, dans clinique, ça se remet à crier :

« Sylvain, il y a un vêlage chez monsieur Lhers ! Le GAEC de l’Hers, pas Benoît Lhers. Un siège sur une première ! » appelle Élodie depuis l’accueil.

Je raccroche sur un remerciement « je suis désolé, je file, un vêlage, merci encore ». J’adore cette consœur : elle m’admire parce que je persiste à soigner tout type d’animaux. Je l’admire parce qu’elle est tout simplement la plus brillante vétérinaire que j’ai jamais rencontré. Celle à qui j’ai confié mon chien lorsque j’ai été complètement dépassé.

Dans ma voiture, je ne cesse d’y repenser. A ça, au siège que je vais devoir réduire, aux prophylaxies bovines qui commencent, à ce client mécontent à qui je dois écrire, trouver les mots pour apaiser, aux entretiens individuels des salariés. Je n’ai plus rien pour me distraire, l’autoradio est cassé. 250000 bornes, l’électronique commence à lâcher.

Bien sûr, il y a notre caisse de solidarité. Essentiellement alimentée par une cliente pourtant peu fortunée, qui nous demande de consacrer cet argent aux soins aux animaux défavorisés. De petites sommes offertes par-ci, par-là, mais qui à force de s’accumuler, pourraient bien représenter la moitié de l’argent demandé. Cela fait longtemps que nous ne l’avons pas mobilisée. Il y a déjà quelques années, lorsque cette caisse a été créée, nous avions décidé que nous offririons autant que nous y prendrions, pour les soins que nous réaliserions nous-même. La dernière fois, c’était pour un chat fracassé. Cette fois, la patte ne pouvait vraiment pas être sauvée, alors nous l’avions amputée. Encore une amputation. C’était il y a un an. Rusty (ses propriétaires sont anglais) continue de chasser et de se promener. Un jour, il se fera vraiment écraser. Mais pas ici : avec le Brexit, il sont repartis. A Londres.

L’après-midi, entre deux tiroirs, tandis que je vérifie les stocks d’anesthésiques et de sondes endotrachéales, Élodie demande à me parler. Sa voix est un peu cassée. Je devine le sujet. Élodie est ici depuis bien plus longtemps que moi. C’est la première ASV, le membre le plus ancien de notre équipe, même si elle n’est pas la plus âgée. Elle m’a vu, blanc-bec en tongs et bermuda, postuler pour ce contrat « d’une année ». Je me souviens m’être dit que je devais avoir l’air un peu con, alors qu’elle me souriait derrière son bureau. A l’époque, il n’y avait qu’une seule assistante, elle ne bossait pas le samedi, ni le soir après 17h, on inventait le métier d’ASV et je ne suis même pas sûr que leur formation existait déjà. Elle recopiait les factures à la main, classait les fiches papiers et tenait la comptabilité. L'année dernière, nous avons retrouvé quelques duplicatas, avec son écriture très soignée. Une césarienne facturée au GAEC de l’Hers. Après avoir converti les francs, nous avions même calculé son prix à euro constant, pour constater que nos tarifs avaient baissé...

Je ne suis pas sûr d’avoir déjà entendu sa voix se casser, ni de l’avoir jamais vue essuyer ses larmes. Un geste discret. Elle ferme la porte, se concentre sur les serviettes qu’elle est en train de plier. Je la laisse parler.

« J’ai parlé de Rascal à Bruno ». Son mari. « Tu sais, Rascal, c’est le chien dont il a toujours rêvé, celui qu’il veut prendre pour sa retraite. Un berger allemand. Il m’a dit : mais un chiot de trois mois, enfin, on ne peut pas l’euthanasier ! On ne peut pas l’amputer ! On va l’adopter ! » Imite-t-elle sans reprendre son souffle, tandis que je la regarde dans un demi-sourire dissimulé par mon masque.

« Tu n’es pas encore à la retraite, Bruno, je lui ai dit. Tu crois que tu auras le temps, pour un chien comme ça ? Tu ne pourras pas le laisser au chenil avec les courants ! Mais Sylvain : on n’a pas l’argent. On peut peut-être mettre 1000€, pas 2500.

- J’ai entendu ta question, hier. Le chirurgien peut l’opérer demain. Les associés nous font leur tarif maison. 1000€. Peut-être 1200. On va sortir l’argent de la caisse de solidarité. 500. Mme Tolzac paie tous les soins jusqu’au moment de l’abandon. Nous t’offrons le post-op. Les pansements, les radios, les médicaments. »

Et c’est Francesca qui m’interpelle alors que je passe du chenil au labo avec un seringue de sang dans les mains :

« Sylvain, je remplacerai Élodie demain, pour qu’elle puisse amener Rascal se faire opérer.

- Pas la peine, j’habite à côté, je l’amènerai ce soir », propose Lucie, une de nos vétérinaires salariées, qui hésite devant les étagères sur l’antibiotique qu’elle va délivrer.

Onzième jour

Rascal est désormais au chaud chez Élodie et Bruno. L’équipe s’est mobilisée pour trouver de grandes chaussettes solitaires plus ou moins trouées afin de protéger son pansement. Je ne l’ai pas revu depuis sa chirurgie. Je continue à courir et à rebondir, d’une euthanasie à un vaccin, d’une chirurgie de chien de chasse éventré à une visite sanitaire bovine, du planning 2023 des ASV à un cas de médecine compliqué. Pour quelques semaines encore, j’ai une ancre à laquelle me raccrocher, un chiot qui cicatrise patiemment dans une maison bien chauffée. Qui va être tellement couvé que je me demande s’il sera bien éduqué.

Il faut que j’envoie la facture à Mme Tolzac. Je ne sais plus si elle m’a dit qu’elle voulait des nouvelles, ou si elle préférait ne rien savoir. Tout couper. Je pense écrire quelques mots dans une enveloppe scellée, qui accompagnerait la facture. Elle l’ouvrira. Ou pas. Je me dis que toute cette énergie, tout cet argent auraient pu être mobilisés par elle et pour elle. Mais elle a choisi l’euthanasie. Cela lui a-t-il ôté tout droit de savoir et de décider ? Au fond de moi, je pense que oui. Mais au fond de moi, je sais aussi à quel point nos décisions sont le fruit de nos histoires de vie. Je peux comprendre qu’elle se soit sentie dépassée, qu’au-delà des questions d’argent, elle n’ait pas pu imaginer gérer tout ce que cette prise en charge impliquait. Toute l’incertitude, aussi, qui accompagne à chaque instant chacune de nos prises de décisions. Nous sommes des soignants, nous savons que nous ne savons jamais vraiment, que nous ne pouvons jamais dire « à 100 %, voilà ce qui va se passer ». J’aimerais pouvoir l’apaiser, j’aimerais qu’elle sache que ce chiot qui a traversé sa vie est heureux et en bonne santé, parce que, aussi, elle a eu le courage de nous faire confiance et de nous l’abandonner. Trouver des mots, pour délivrer. Je n’ai ni colère, ni rancœur, mais beaucoup de tristesse, heureusement tempérée par le bonheur d’avoir sauvé Rascal.

Chère Mme Tolzac,

Je ne me rappelle plus si vous souhaitiez ou pas avoir des nouvelles de Rascal, d’où cette enveloppe scellée. Votre chiot a été adopté, dans une famille dont je peux vous garantir qu’elle lui offrira du temps, de l’amour et une belle vie de chien. Les chirurgies se sont bien passées. Rascal est encore en train de récupérer, il lui faudra plusieurs semaines de repos et de soins attentifs pour redevenir autonome.

Je tiens à vous remercier pour votre confiance.

Je vous l’ai déjà dit, mais je souhaite vous le répéter : je peux imaginer à quel point tout ceci a été difficile pour vous, et, si cela peut apaiser votre sentiment de culpabilité, je veux vous dire, en tant que vétérinaire, que je n’ai sincèrement rien à vous reprocher, je n’ai jamais douté de votre envie de bien faire, d’éviter à Rascal de souffrir, alors même que les mauvaises nouvelles et les incertitudes s’accumulaient. J’ai peine à imaginer la violence que vous avez traversée.

Vous nous avez permis de sauver Rascal.

Merci.

Bien sincèrement,

Dr Sylvain Balteau

Il m’a heurté hier soir.

Il m’a heurté hier soir. La dentisterie équine, c’est un plaisir que je me suis offert il y a une dizaine d’années : une formation et du bon matériel pour proposer ces soins à ma clientèle. Les chevaux ont des dents à croissance continue, qu’ils usent toute leur vie en passant leurs journées à mâcher. Bien sûr, l’usure n’est pas toujours parfaite et régulière, surtout s’ils sont enfermés dans des boxes et ne mangent que quelques dizaines de minutes par jour. Là, on intervient avec une râpe pour limer les pointes ou les dents mal fichues. En ce qui me concerne, ne suivant presque que des chevaux de prés, je m’occupe surtout d’équidés très âgés qui perdent leurs dents. Ils ont besoin de soins à la fois plus lourds, car ce ne sont plus de simples irrégularités d’usure, et plus légers : les dents sont l’espérance de vie des équidés, quand elles sont complètement usées, ils ne peuvent plus manger. On râpe donc le moins possible.

La dentisterie équine, c’est un plaisir que je me suis offert il y a une dizaine d’années : une formation et du bon matériel pour proposer ces soins à ma clientèle. Les chevaux ont des dents à croissance continue, qu’ils usent toute leur vie en passant leurs journées à mâcher. Bien sûr, l’usure n’est pas toujours parfaite et régulière, surtout s’ils sont enfermés dans des boxes et ne mangent que quelques dizaines de minutes par jour. Là, on intervient avec une râpe pour limer les pointes ou les dents mal fichues. En ce qui me concerne, ne suivant presque que des chevaux de prés, je m’occupe surtout d’équidés très âgés qui perdent leurs dents. Ils ont besoin de soins à la fois plus lourds, car ce ne sont plus de simples irrégularités d’usure, et plus légers : les dents sont l’espérance de vie des équidés, quand elles sont complètement usées, ils ne peuvent plus manger. On râpe donc le moins possible.

A chaque semaine qui passe, tout semble vouloir nous ramener vers la « normale ». Pourtant, les masques, les distributeurs de SHA et les gestes barrière persistent. Pourtant, malgré nos envies de regarder ailleurs, les nouvelles alarmantes continuent d’affluer. Ici, la deuxième vague menace, tandis qu’ailleurs, la première n’en finit pas de submerger les pays les plus pauvres ou les plus riches.

A chaque semaine qui passe, tout semble vouloir nous ramener vers la « normale ». Pourtant, les masques, les distributeurs de SHA et les gestes barrière persistent. Pourtant, malgré nos envies de regarder ailleurs, les nouvelles alarmantes continuent d’affluer. Ici, la deuxième vague menace, tandis qu’ailleurs, la première n’en finit pas de submerger les pays les plus pauvres ou les plus riches. Certains ont annoncé, dès les premières rodomontades du Pr Raoult, que la science serait la grande perdante de cette épidémie de COVID-19. Je ne sais qu’en penser. Je crois qu’on peut faire une longue liste des grands et petits perdants de cette épidémie. En ce qui concerne la science…

Certains ont annoncé, dès les premières rodomontades du Pr Raoult, que la science serait la grande perdante de cette épidémie de COVID-19. Je ne sais qu’en penser. Je crois qu’on peut faire une longue liste des grands et petits perdants de cette épidémie. En ce qui concerne la science…